Вопрос, не менее интересный, чем вопрос, зачем нужен SIV. И не менее неоднозначный. Ответов можно дать несколько.

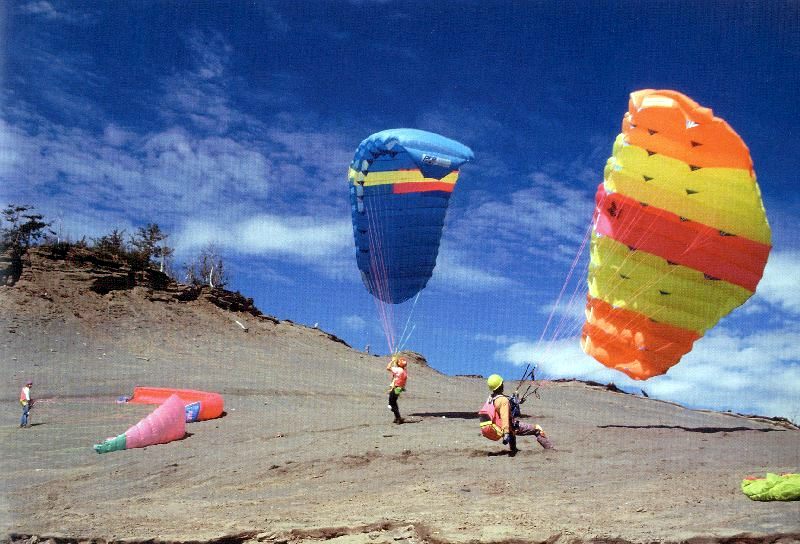

Минимальный лётный опыт, необходимый для прохождения любого SIV, оцениваю в 20−30 часов. Примерно столько налёта нужно среднему начинающему пилоту, чтобы научиться более-менее уверенно взлетать со стартов, используемых для SIV (часто это горные старты с не самой простой аэрологией), и уверенно приземляться после «рана» (run) — так обычно называют «прогон» последовательности упражнений акро-пилоты.

SIV для начинающих — это ознакомление со сложениями, пологими спиралями и прогрессирующей раскачкой по типу винговеров. Всё это очень полезные навыки, которые пригодятся пилоту, какое бы направление полётов он ни избрал в дальнейшем — маршруты, акро или даже точнизм. Проходить такой «SIV-лайт» можно с тем самым минимальным налётом, позволяющим не тратить слишком много физических и нервных сил на взлёт и посадку.

Маршрутные пилоты с амбициями в реалиях 2024 года должны уверенно справляться со сложениями на акселераторе и владеть хотя бы базовыми техниками развязывания «галстуков», почти неизбежных при агрессивных спортивных полётах на парапланах с удлинением примерно от 6,5. К сожалению, нет надёжного способа гарантированно завязывать «галстуки» в рамках SIV-курса — но гарантированно развязывать их вполне можно научиться! И тут мы подходим к такой сложной и трепетной теме, как срывные режимы.

Самый простой и практичный с точки зрения борьбы с галстуками — подсрыв одной консоли (tip stall). Но, к сожалению, относительно безопасный путь к овладению этим режимом для большинства пилотов получается очень длинным и кривым. Попробуем пройти по нему задом наперёд.

Выполняя подсрыв без должного умения, пилот имеет очень большие шансы попасть в негативную спираль — режим, крайне неприятно протекающий и достаточно опасный. Самый безопасный способ выхода из негативной спирали — перевести её в тейл-слайд (tail slide), то-есть в относительно устойчивый и управляемый симметричный срыв. А тейл-слайд, в свою очередь, приходится разучивать через полный срыв (full stall) — наиболее жёсткий из симметричных срывных режимов. Получается такая вот длинная последовательность обучения:

- Полный срыв

- Тейл-слайд

- Негативная спираль

- Негативная спираль с переходом в тейл-слайд

- Подсрыв

Впрочем, обучение подсрыву не обязано всегда быть таким длинным и сложным. У некоторых пилотов получается обойтись меньшим числом шагов или даже сразу начать с изучения подсрывов. Но в любом случае последовательность обучения должен определять инструктор! Все пилоты и крылья очень разные, нащупать правильный путь при самообучении получится вряд ли. И, конечно же, нужны техническая и психологическая готовность к изучению столь сложных режимов. Думаю, что даже у очень талантливых пилотов она наступает никак не раньше, чем после 100 часов разнообразного налёта.

SIV для акро пилотов… Сразу оговорюсь — я не акро пилот и не собираюсь им быть. Поэтому придётся опираться на чужой опыт. Современная школа акро начинается сразу со срывных режимов, прежде всего с тейл-слайда, который, как мы уже знаем, требует предварительно изучения полного срыва. Как рано начинать — совместно определяют ученик и инструктор. Как минимум нужны те самые базовые умения взлетать и садиться, без них — никак.

Важно понимать, что все акро-манёвры принято выполнять в спокойном воздухе. Так безопаснее! А вот маршрутные полёты неизбежно сопровождаются турбулентностью. Поэтому надо чётко понимать, что SIV, пройденный с упором на акро, скорее всего, ничем не поможет тем, кто летает маршрутные полёты. Верно и обратное: SIV для маршрутных пилотов вряд ли будет сильно полезен и интересен акробатам.